2022年4月5日,哈尔滨工业大学“八百壮士”的一员——初允绵教授驾鹤西去,享年91岁。作为他的学生和同事,我们对老先生的离去感到十分悲痛,特写此文,表达我们的怀念之情,并对初老师的子女亲属致以诚挚的问候,望节哀顺变!

初允绵教授出生于1931年,祖藉山东蓬莱。1950年考入哈尔滨工业大学机械系,经过一年预科学习俄语,又经五年的本科学习,于1956年毕业留校任教,成为李昌校长所说的哈工大“八百壮士”中的一员。

五十年代的哈工大,是全国高校中学习苏联的样板校,也是学校快速成长的时期,新的系、专业、教研室不断的建立,以适应新中国建设和发展的需要。1956年,我国高校中第一个精密仪器系(那时称仪器制造系)在哈工大成立,曾光碧、徐福格、成熙治、雷映辉、项富、初允绵等一批年轻的干部和教师承担了建设新系新专业的任务。而1956年入学的我们则成为仪器系的首批新生(那时各专业还有从机械系、电机系转来的高年级学生)。学校从苏联的著名高校(如莫斯科鲍曼科技大学等)聘来一批教授专家,带来了相应的专业教学计划,以及各种教材、实验指导书、课程设计等资料。当年到精密仪器系的苏联专家有瓦连金斯基、马依奥洛夫、什拉姆科等。那时,初老师他们肩上的任务是十分艰巨的,既要抓紧时间向苏联专家学习,又要翻译教材和相关资料,同时还要承担学生的教学任务,从早到晚几乎将全部精力投入工作之中,作为哈工大“八百壮士”的成员,他们为哈工大的发展和精密仪器系的发展打下了坚实的基础。初老师是“公差与仪器零件教研室”(后称120教研室)的创始人之一,公差课和仪器零件两门课程是全校机械类专业和系内精密仪器、仪器制造工艺、光学仪器、自动控制等专业的专业基础课。自此,初老师就一直在这个岗位上工作,努力开创新的局面。我们在六十年代初毕业留校后,从学生成为了他的同事,一起在同一教研室工作,一直到他于上世纪八十年代后期到哈工大(威海)工作。

初老师忠诚党的教育事业,关心学生的成长。他待人亲切和蔼,平易近人,乐于奉献,处事低调,善于团结大家。他讲课深入浅出,表达清晰,板书和绘图非常标准规范,受到同学们的欢迎,这些都是我们一直学习的榜样。他为我们这些年轻教师制定了严格的培养计划,作为助教,我们都全程参与了跟堂听课、答疑、带实验,指导课程设计、考试(那时口试比较多)等教学环节,每一环节都重复多次,然后再安排若干次试讲,通过后才逐渐担任部分章节的大课讲授。教研室还让我们阅读当时仅有的俄语原版专业技术书籍,如盖汪锵的《弹簧原动机》、安得烈耶娃的《仪表弹性元件》、奥尔洛娃的《航空仪表的结构设计》,以及《汽车拖拉机仪表》等俄文版参考书。经过这样严格的教学实践,使我们形成了良好的教学规范和素质。他把哈工大“规格严格,功夫到家”的校训扎实的传授给我们,使我们终身受益。记得文化大革命前,新任精密仪器系系主任的谢鸿汉教授来教研室调研,曾赞扬120教研室是一个充满活力、朝气勃勃的集体,教师尽职尽责,团结拼搏,钻研业务,热爱本职工作,今后定会做出非常出色的成绩。

1966年开始的文化大革命,使教学工作陷入停顿状态,教师的业务开始荒废。到了七十年代初,形势稍有缓和,初老师及时联系当时一机部仪表局的负责人,表达我们可以为仪器仪表厂家培训青年技工和技校毕业生的意愿,并对当时系领导工宣队说明这是知识分子接受工人阶级再教育的举措。就这样,1972年末,我们终于在杭州市为上海、江苏、浙江等地仪器仪表厂无偿的开办了为期3个月的培训班(包括上课和课程设计),参加学员近60名,提高了仪表厂的业务水平,取得良好的社会效益,也体现了知识分子应有的价值。以后,我们又分别为阿城继电器厂、青岛记数器厂解决定时器、计数器中精密齿轮的合理设计方法,消除了产品运行中的卡滞问题,提高了产品的合格率。1975年,继续为大连仪表厂技术人员开办培训班。

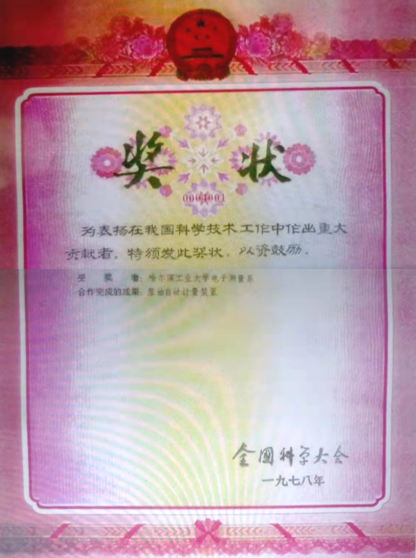

1973年,我们教研室受哈尔滨龙江仪表厂的邀请,参加为大庆油田用于原油输送的高精度大口径(250mm)流量计量仪器——罗茨流量计的研制。任务十分紧迫,初老师当即带领我们几人去工厂与厂内技术人员共同攻关。当时大庆油田的原油产量已经很大了,所产原油通过输油管道输送到各地炼油厂及大连港口,一部分原油还要出口。但当时采用的原油流量计的精度很低,误差高达正负2.5%。过大的误差将导致巨大的经济损失,例如,输出100万吨原油,因仪表误差就有可能多支付2.5万吨。为此大庆油田引进了日本东机工株式会社生产的误差为0.25%的流量计,精度提高了一个数量级。油田与工厂技术人员在分析仪器原理时遇到困难,故请求我们帮助。下厂后,我们夜以继日的工作,深入分析了提高精度的两项核心技术的原理和参数,做了大量计算和试验,其间还请教过哈工大著名机械原理专家李华敏教授,探讨摆线齿轮参数的优化;还到上海有关仪表厂通过校友购得稀有的铍青铜做传感器元件。最终,拿出了我们自己设定参数的两项新技术方案,用于龙江仪表厂的新产品中,经过半年多的努力,样品机终于面世。而当时哈尔滨和大庆油田都无法检定,国内只有上海安亭仪表厂可以检定,于是我们这支三结合队伍奔向上海完成了检定,又返回到大庆油田做了投产前的在线测试,终于达到了预期的效果,我国的第一台高精度原油仪表依靠我们自己的努力研制成功了。油田和工厂对我们的工作给予高度的评价,我们在工作中显示了知识分子不辞辛苦、不计报酬、急国家之急的责任担当。此项成果和我校其他系完成的原油密度计的成果(原油自动计量装置)共同在1978年的全国科学大会上获得奖励,为哈工大争得了荣誉。

通过一系列的参与社会的业务活动,使我们在那个特殊年代中没有成为“逍遥派”,而是创造条件主动参与社会的科技发展,这既为社会做出一定的贡献,又掌握了一些新的专业科技知识,从而提升了我们的业务水平。当文革结束后在成都市召开的全国第一次仪器仪表专业会议上,初老师带领我们提交了好几篇非常有水平的论文,引起同行的关注和好评,初老师也成功的当选为中国仪器仪表学会所属仪表元件分会的副理事长。以后初老师和我们又顺利地拿到全国统编教材——《仪表结构设计基础》的主编任务。为了提高大家的专业英语水平,他还组织我们翻译了华沙工业大学一位教授的英文版教材《微型机械的设计和装置》(约50万字)。以上两书均由机械工业出版社出版。我们还在《仪器仪表学报》、《哈尔滨工业大学学报》及其他杂志上发表多篇论文,提高了我们在国内的影响。经过初老师带领大家长期的努力,使我们教研室业务处于国内同行的先进水平。

1977年恢复高考后,本科学制压缩为四年,加之快速发展的科技知识不断增加,培养计划中的课程设置和学时数都面临改革。我们审时度势,在课程中加入了相关专业所需的力学知识和机械原理知识,形成新的课程体系,使相关专业原来需要几门课程才能达到的知识要求,在我们在一门课程中得以实现,使培养计划教学的总学时数明显减少,从而受到这些专业的认可。我们又及时编写了几种配套教材和设计图册,以保证相关专业的教学质量。我们这个以初老师为核心的专业基础教研室,在学校深化教学改革、培养一流学生方面做出了自己的贡献。

上世纪八十年代后期,学校在威海建立了分校,初老师及其夫人迟大夫来到了哈工大(威海),他承担了机械学科的带头人的任务,在条件极为困难的条件下带领年青教师成长创业。哈工大(威海)党委是这样评价他的:“初允绵教授是机械领域的知名专家,1987年初允绵教授响应学校号召来到威海校区建设机械专业和科学研究,在条件艰苦的建校初期,初允绵教授等老一辈威海校区的建设者们始终坚持‘规格严格,功夫到家’的哈工大校训,白手起家,艰苦创业,为威海校区的建设和发展做出了重要贡献。”这是对他后期工作最好的诠释。

2019年,在仪器科学与工程学院成立一周年的纪念大会上,初老师荣获学院颁发的“终身贡献奖”,以表彰他为哈工大仪器学科发展做出的突出贡献。

前几年,初老师回到哈尔滨,受到长子初铭志一家精心照料,安度幸福的晚年,我们也多了相聚的机会。时光荏苒,我们几人也都是耄耋之年了。我们回忆一生的经历,感到没有辜负国家与民族的期望,将一生奉献给党的教育事业、奉献给哈工大的发展与建设,也庆幸结交了初老师这样的好老师和好同事。

初允绵教授安息吧!我们将永远怀念您!